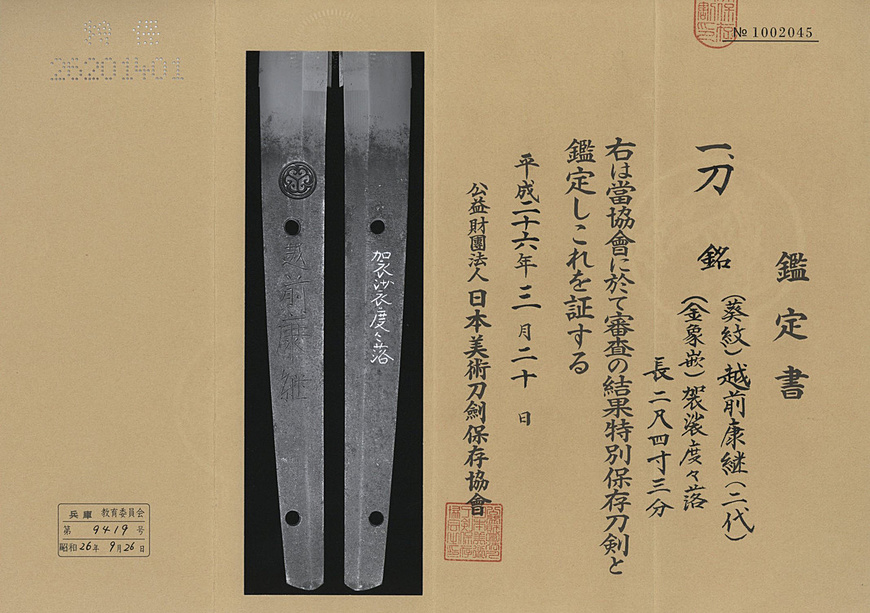

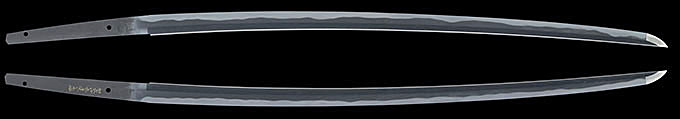

品番 A036

銘文 越前康継(二代)

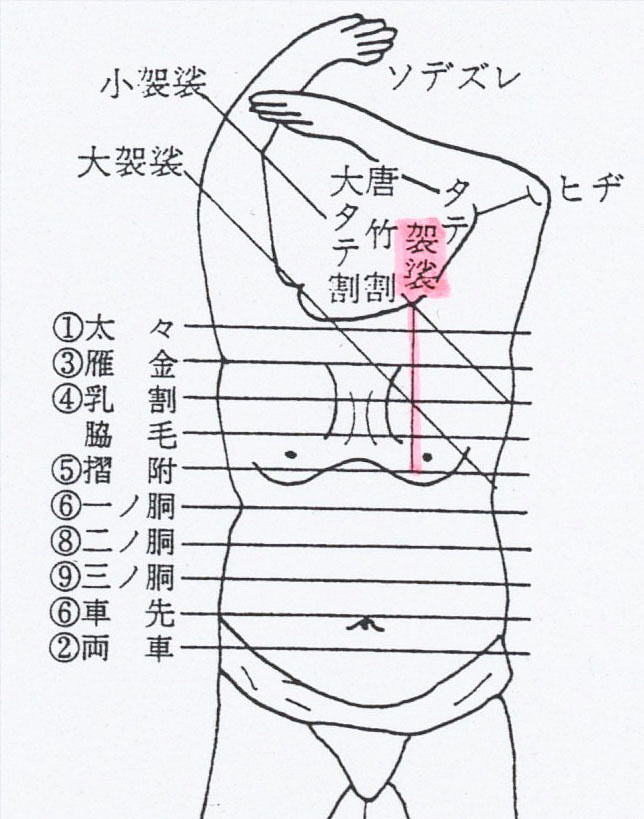

(金象嵌)袈裟度々落

Sign Echizen Yasutsugu(2th)

(Kinzougan) Kesa tabitabi otosu

価格 売却済

Price sold out

鑑定 財)日本刀剣保存協会 特別保存刀剣

Certif [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Touken

所載 刀工辞典 新刀編 P291所載

登録 兵庫9419 昭和26年9月26日交付

寸法 長さ 二尺四寸四三分(73,6cm) 反り 1,57cm 目釘穴 2個 元幅 30mm

Size Blade length 73,6cm Curvature 1,57cm Mekugi 2Hole

国 江戸国

Country Edo

時代 江戸初期 寛永頃

Period The Edo era first half year

形状 鎬造り、庵棟、身幅重ね頃合い、反りややつく。

鍛え 板目肌、良く詰み、大肌も交る、地沸厚くつく。

刃文 互の目乱れて、ほつれごころの刃や、物打ちの辺りには飛び焼きも見られ、沸出来となり、匂口明るく冴え、覇気のある出来となる。

帽子 匂い深く、丸く返る。

中心 生ぶ、先剣形、鑢目勝手下がり。

拵 青貝鞘秋草金具打刀拵

白鞘 有

解説

越前康継は言わずと知れた徳川将軍家御用鍛冶である。初代康継は肥後大掾と名乗り越前松平の御用鍛冶であったが、本多成重の援を得て江戸に参った。徳川家康より葵紋と康の一字を授けられ、康継と名乗り、将軍御用鍛冶となったのである。それから代々徳川家御用鍛冶として栄える。

二代康継は初代康継の子で、徳川秀忠に江戸づめを命ぜられ、神田紺屋調に住む。越前松平家に於いても二百四十石を受けるという。

本作はその二代康継の金象嵌裁断銘の刀である。康継は初、二代が出来が優れ、本作も康継独特のほつれ刃が交じり、沸出来となり匂口明るく。特に物打ちは飛び焼き交じり覇気があり出来が良い。金象嵌裁断銘もあり、袈裟(けさ)を度々落としたとある。切れ味も折り紙つきだ。初代、二代とも康継は業物となっている。添ってる拵えも青貝鞘に赤銅魚子の秋草金具の拵と申し分なく、二代康継の名品である。藤代義雄著、刀工辞典所載品。

お問い合わせ・ご注文はこちらから

お電話でのお問い合わせはこちらまで

0258-33-8510

お気付きの点、ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせくださいませ。