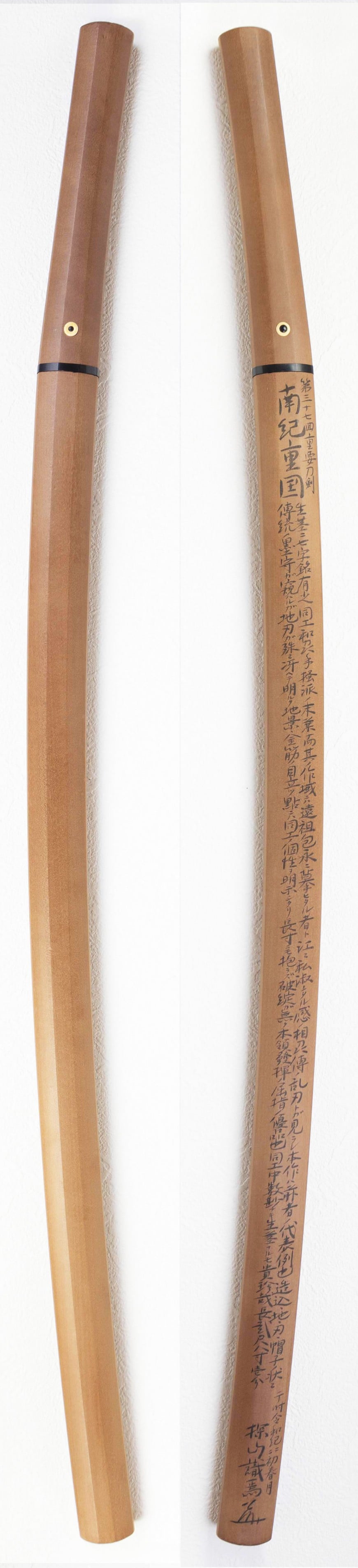

品番 A351002

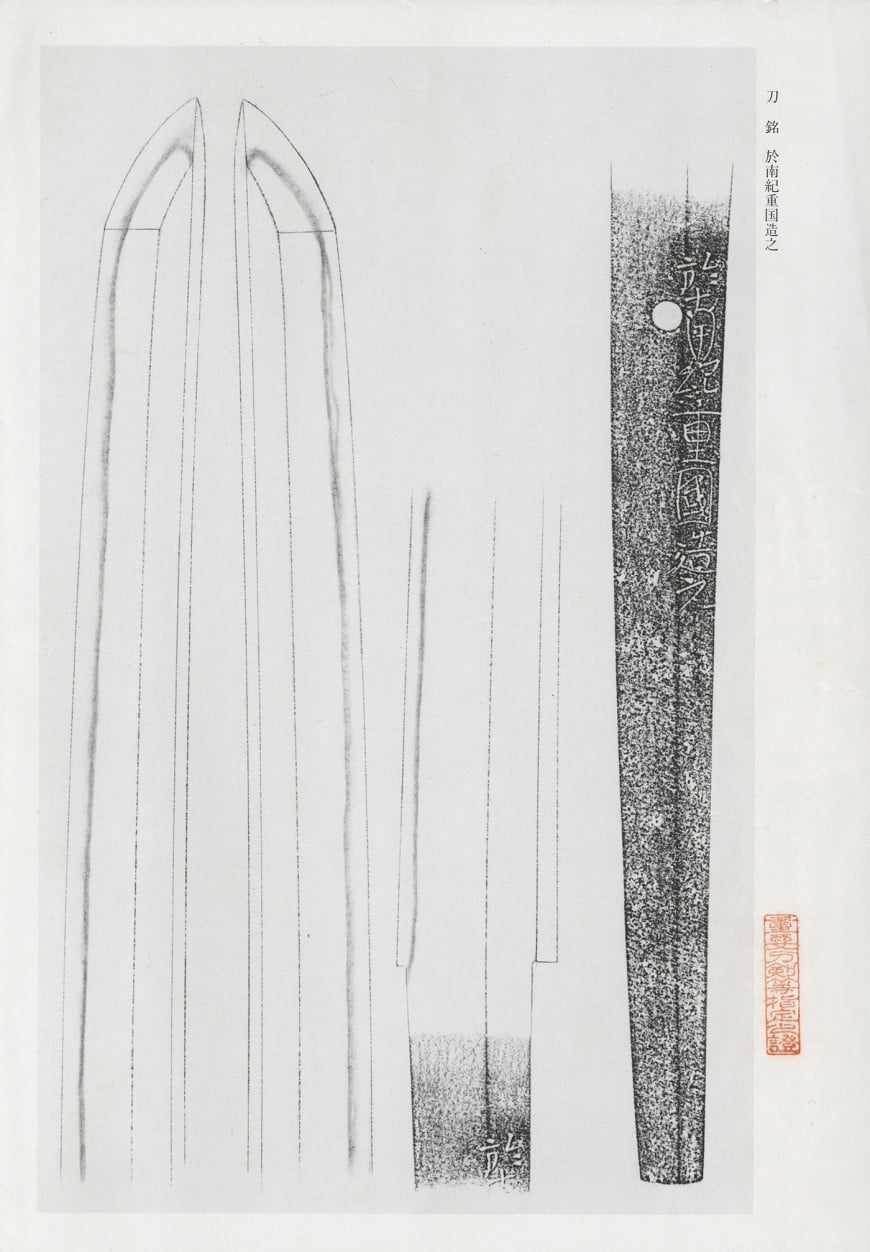

銘文 於南紀重国造之(新刀最上作)

Sign Nanki ni oite Sigekuni korewo tsukuru (Sa Hiroyuki)

価格 売却済

price sold

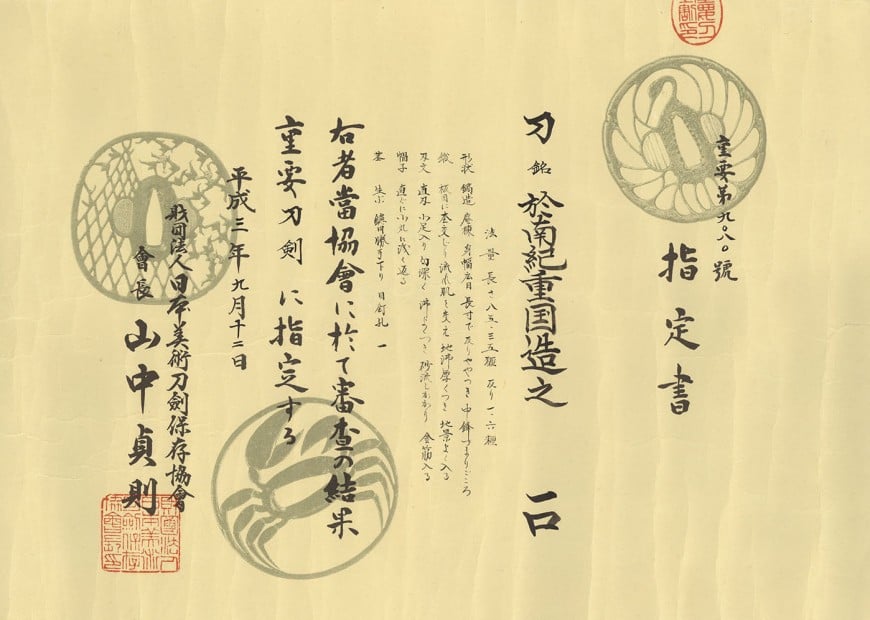

鑑定 財)日本刀剣保存協会 重要刀剣

Certif [N.B.T.H.K] Jyuyo Touken

鞘書 田野邉道宏先生鞘書

登録 東京255601

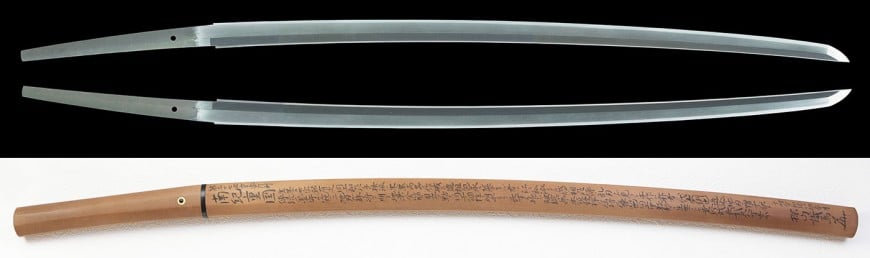

寸法 長さ 2尺8寸1分5厘(85,35cm) 反り1,6cm 目釘穴 1個

元幅 3,25mm 先幅 2,05mm 元重 9,3mm

Size Blade length 85,34cm Curvature 1,6mm Mekugi 1Hole

国 紀伊国

Country Chikuzen

時代 江戸初期

Period First of Edo

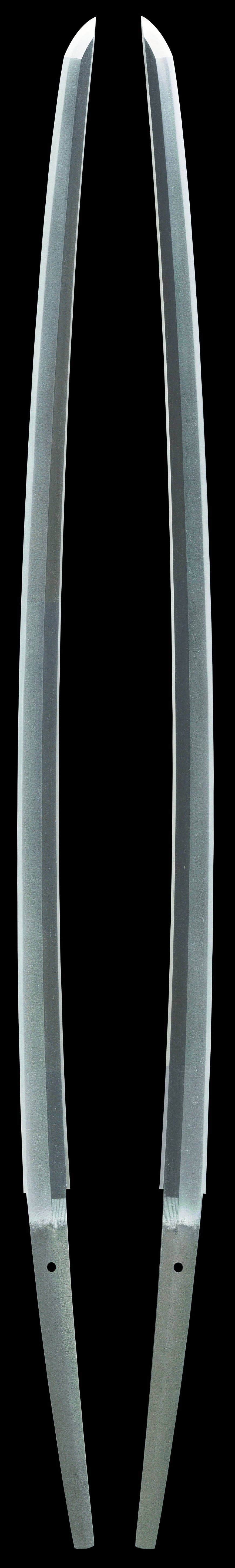

形状 鎬造、庵棟、棟のおろし急、身幅広めとなり、元先に幅差つき、身幅の割に鎬幅広く、鎬高く、長寸で、重ね厚く、元に踏ん張りが見え、反りややつく

鍛え 板目に杢交じり、刃寄りに流れ肌を交え、地沸厚くつき、チケイよく入り、かね冴える

刃文 直刃、小足入り、匂深く、沸良くつき、刃縁ほつれ、砂流しかかり、金筋入り、匂口明るく冴える。

帽子 直ぐに小丸に浅く返る

中心 生ぶ、先浅い栗尻、、鑢目勝手下がり

白鞘 有

解説

南紀重国は本国大和、手掻の末葉と言われ、慶長年間に徳川家康に仕え、駿府で作刀しその後、徳川頼宜が紀州和歌山へ移封の際に従って移った。南紀重国の出来は二様あり、一つは乱れ刃の相州伝上工を狙ったもの、他方は大和伝を焼きて手掻包永を髣髴とさせるものである。そしてその両様とも板目が流れ、地沸が厚くつき、チケイよく入った鍛えで、刃中も良く沸づいて、金筋入り、地刃が明るく冴える点が彼の本領である。

本作は鎬幅が広く、鎬が高い造り込みで、鍛えは板目に杢、刃寄りに流れ肌交え、地沸が厚くつき、刃文は直ぐ刃を焼き、匂が深く、沸がよくつき、刃縁ほつれて砂流しかかり、帽子は浅く返って先掃きかけるなど大和伝の出来を見せ、大作にも関わらず破綻がなく、南紀重国の本領が遺憾なく発揮されている。

慶長新刀は長寸の作品が多い時代だが、摺り上げられたものが非常に多く、この寸法にも関わらず生ぶであることは極めて珍しい。長大な造り込みと併せて資料的に貴重である。

南紀重国

お問い合わせ・ご注文はこちらから

お電話でのお問い合わせはこちらまで

0258-33-8510

お気付きの点、ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせくださいませ。